○いなべ市一時預かり事業(余裕活用型)実施細則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において幼児とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2 この規則において保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児を現に監護する者をいう。

(実施する事業の類型)

第3条 実施する事業は、一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初第2592号、こ成保第191号文部科学省初等中等教育局長、こども家庭庁成育局長連名通知)の別紙一時預かり事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める余裕活用型とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる幼児(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育事業を利用していないいなべ市に在住する幼児(幼児の保護者が里帰り出産のため、当該幼児を連れて一時的に帰省する場合を含む。)とする。

(利用の制限)

第5条 対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用することができない。

(1) 感染症の症状を呈しているとき。

(2) 明らかな発熱を呈しているとき。

(3) その他保育困難であると市長が認めるとき。

(実施施設及び対象年齢)

第6条 事業を実施する保育所及び認定こども園(以下「実施施設」という。)並びに受入れ対象年齢は、別表第1に定めるとおりとする。

(実施日)

第7条 事業の実施日は、前条に規定する実施施設の開所日とする。

(実施時間)

第8条 事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、実施時間を延長することができる。

(利用日数の制限)

第9条 事業を利用できる日数は、児童1人につき1か月当たり10日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の申込み)

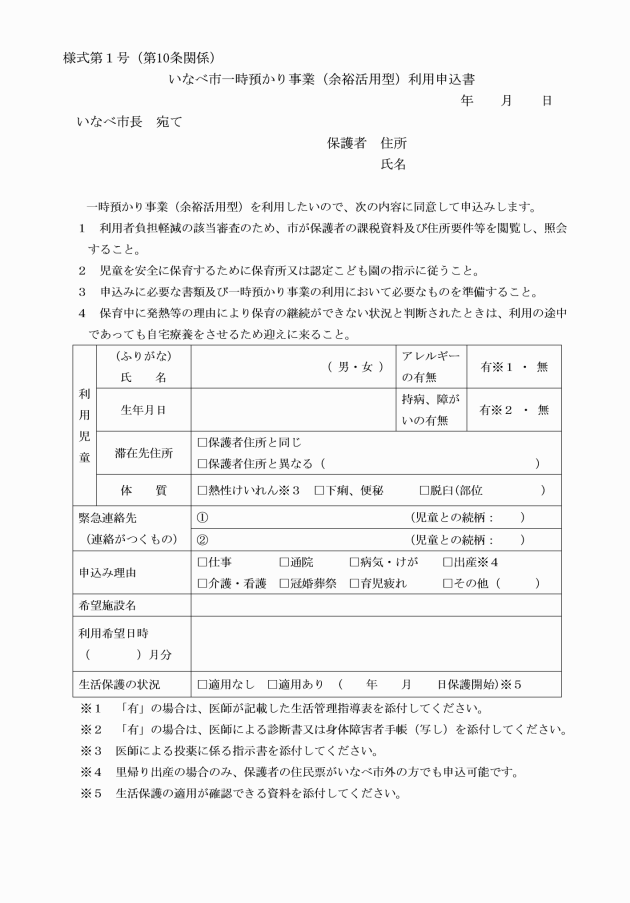

第10条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市一時預かり事業(余裕活用型)利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)に市長が必要と認める書類(以下「利用申込書等」という。)を添えて、事業利用希望月の前月の10日(10日が休日のときは、翌開庁日)までに、市長に提出しなければならない。

(1) 対象児童でなくなったとき。

(2) 当該承諾に係る申込みに虚偽又は不正があったとき。

(利用者負担金)

第13条 この事業を利用した保護者は、事業利用月の翌月末までに別表第2に定める費用を利用者負担金として市長に支払わなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にいなべ市一時保育事業実施要綱(平成15年いなべ市告示第8号)第8条の一時保育の実施の決定を受けている者は、この規則の施行の日にいなべ市一時預かり事業実施細則第10条の規定による事業の利用の決定を受けたものとみなす。

(いなべ市立保育所保育料徴収規則の一部改正)

3 いなべ市立保育所保育料徴収規則(平成15年いなべ市規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和3年3月16日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月11日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

実施施設 | 受入れ対象年齢 |

いなべ市立治田こども園 | 満1歳以上就学前の児童 |

いなべ市立員弁東こども園 | 満1歳以上就学前の児童 |

いなべ市立笠間こども園 | 満1歳以上就学前の児童 |

いなべ市立ふじわらこども園 | 満1歳以上就学前の児童 |

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 員弁西こども園 | 生後6か月以上就学前の児童 |

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 山郷こども園 | 満1歳以上就学前の児童 |

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 ほくせいこども園 | 満1歳以上就学前の児童 |

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 丹生川こども園 | 満1歳以上就学前の児童 |

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 石榑こども園 | 生後6か月以上就学前の児童 |

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 三里こども園 | 満2歳以上就学前の児童 |

社会福祉法人 竜岳福祉会 幼保連携型認定こども園 大安中央こども園 | 満3歳以上就学前の児童 |

社会福祉法人 竜岳福祉会 ゆめのみ保育園 | 生後6か月以上満2歳の児童 |

社会福祉法人 いなべ福祉会 いなべひまわり保育園 | 生後6か月以上満2歳の児童 |

備考

1 生後6か月とは、事業利用日における月齢をいう。

2 満1歳とは、事業利用日における年齢をいう。

3 満2歳及び満3歳とは、事業利用日の属する年度の4月1日におけるそれぞれの年齢をいう。

別表第2(第13条関係)

対象児童の属する世帯区分 | 利用者負担金(日額) | ||

満3歳未満 | 満3歳以上 | ||

1 | 生活保護世帯 実施要綱5(3)アに該当する世帯 | 0円 | 0円 |

2 | 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合 実施要綱5(3)イに該当する世帯 | 0円 | 0円 |

3 | 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合 実施要綱5(3)ウに該当する世帯 | 0円 | 0円 |

4 | 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市が特に支援が必要と認めた場合 実施要綱5(3)エに該当する世帯 | 0円 | 0円 |

5 | その他1から4まで以外の世帯 | 1,800円 | 1,500円 |

備考

1 本表中の対象児童の属する世帯区分のうち2及び3を決定するための市町村民税及び市町村民税所得割合算額の判定の時期は、当該年度の4月から8月までは前年度の市町村民税により、9月以降は当該年度の市町村民税により判定する。

2 本表中の対象児童の属する世帯区分のうち4の決定については、市の判断により決定する。